『I vvonder』制作のウラ側 〜印刷編〜

ここからはいよいよ「印刷」の話に入ります。(色校正編はこちら)

少し専門的な内容になりますが、普段なかなか知ることのない印刷の舞台裏を、プリンティングディレクターの西谷内PDに話を聞きながら、ご紹介していきます。

実物をご覧になっていない方も、「ああ、こういう工夫があるんだな」と想像しながら読んでいただけると幸いです。もし『I vvonder』を手に取る機会があれば、そんな視点でも楽しんでいただけるかもしれません。

5種類の印刷用紙

——『I vvonder』は、内容と連動した5種類の紙を使用していますよね。見どころはやはり「紙」ですか?

西谷内PD:紙ですね。今回は本文用紙に「モンテシオン」「オーロラコート」「b7トラネクスト」「OKブリザード」「OKアドニスラフW」の5種類の紙を使用しています。どの紙に印刷するかによって色の出方は全然変わります。

紙の地色も違うし、沈み方や発色もそれぞれ異なるので、頻繁に出てくる「赤」や「ベージュ」は、紙が違っても同じ色に見えるように、網のパーセントを変えています。

特に赤色は堀米さんのこだわりだと思うので、意識しました。

『I vvonder』の赤色って、M(マゼンダ)とY(イエロー)の2色だけでは再現できない青系の濁りが入っている赤なんですが、C(シアン)で濁すのか、K(スミ)で濁すのか…実はデータではスミで濁してあったんですが、それだと面付けした際に上下の絵柄とケンカするかもしれないなと思って、シアンで濁すよう調整しています。

——絵柄とケンカする、とは?

西谷内PD:印刷時、このページはスミの濃度を上げてボリュームを出したい、でも別のページの赤は鮮やかに出したい、ということがよくあります。しかし面付けの関係上、赤にスミが入っていた場合スミの濃度を上げれば上げる程どんどん色が濁ってきますよね。逆に赤の濃度を上げたいのにこれ以上は上げられないな、ということもあります。

なので印刷で思った色が出るように全て計算した上で、どのページでも赤とベージュは合わせられるよう製版上で調整しています。

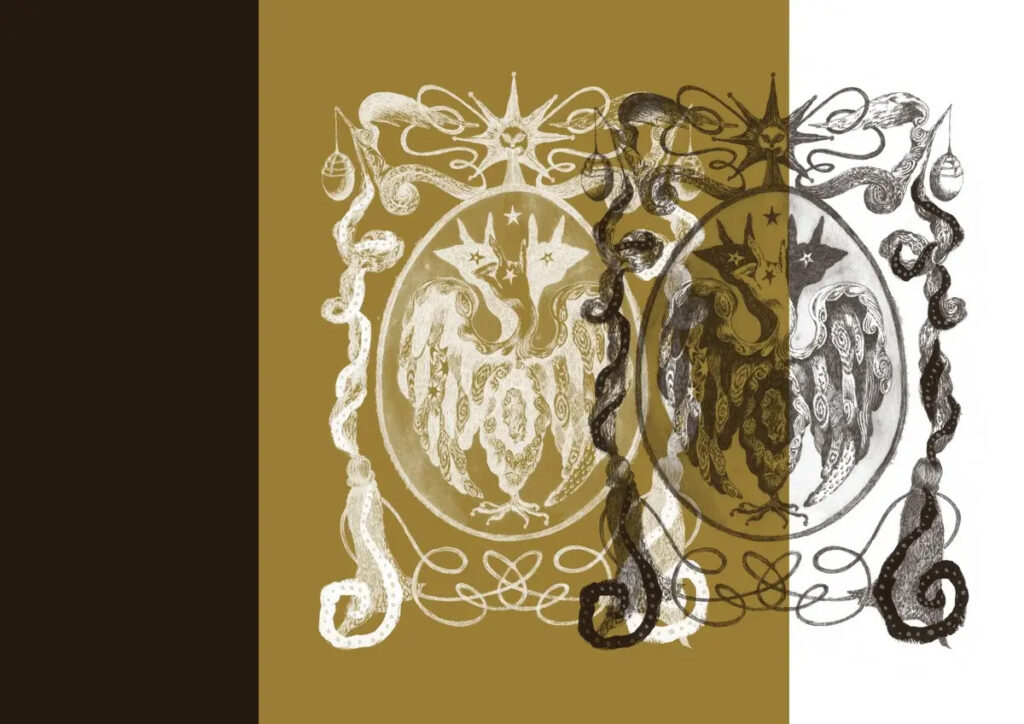

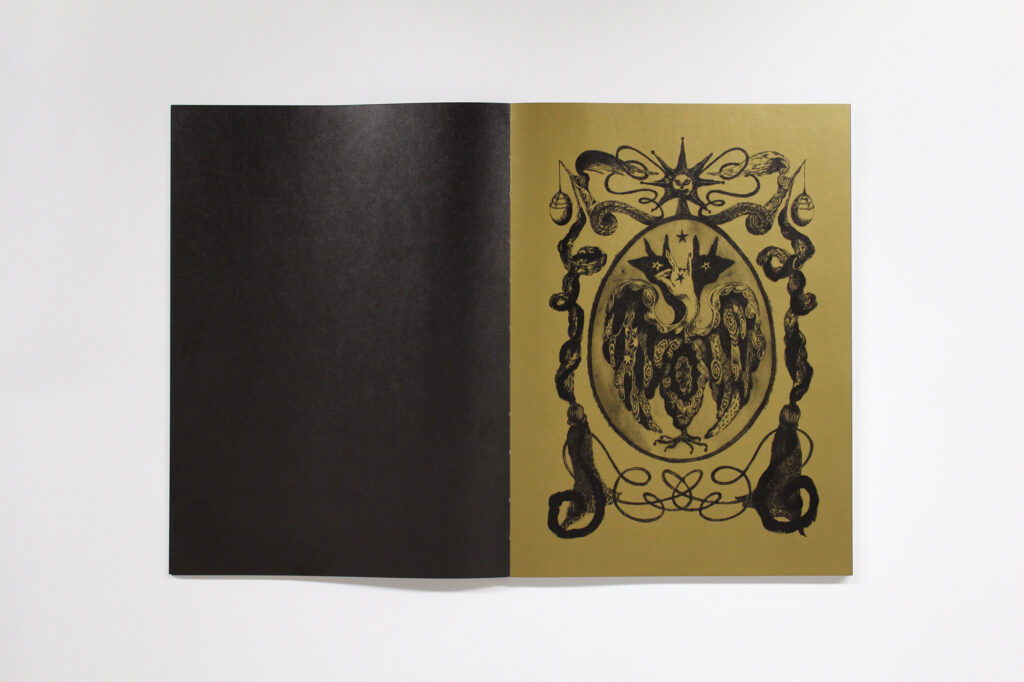

特色金のはなし

——b7トラネクストのページの金についてこだわりポイントはありますか?

西谷内PD:b7トラネクストのページは4色(CMYK)を印刷した上に堀米さんの線画を金インキで乗せています。線画やドローイングの場合、細部のディテールを表現するためにFMスクリーンを使用することが一般的ですが、今回はデザイナーの脇田さんから「2階調で試してみたい」とのご要望があり、4色の写真や絵柄はAMスクリーン、金の線画は2階調で再現されています。

ここで一番悩んだのは金が背景全面に乗っている絵柄です。

この絵柄だけ他のページとは金の乗せ順が異なっていました。

ですのでどうやって線画を強く見せれるのか、頭の中にある印刷の引き出しを開ける作業が始まりました。

単純に考えると金インキの上にスミを乗せるか、金インキの絵柄部分を白く抜いてスミを印刷したら良いのではないのかと思われる方もいらっしゃると思います。しかしここが印刷の面白くて難しいところです。

スミのインキは透明インキ、金のインキは不透明インキという性質を持っています。ですので金インキの上にスミ1色を乗せると透けるため、スミの濃度が薄くなってしまいます。逆に金インキの絵柄部分だけ白く抜いてスミを印刷すると一見うまくいくように思えますが紙の伸縮等によって見当が少しでもずれると金とスミの隙間から白い縁が見えてかっこ悪くなってしまいます。

そこで他のb7トラネクストのページが4色の後に金を乗せることを逆手にとり「スミベタの上に金を絵柄反転させたものを乗せて、それだけだと金の盛り加減で細かな細部のディティールが消えてしまうだろうから、同時に半調にした絵柄を乗せる・・・スミとスミで金をサンドイッチしよう!」という印刷設計にたどりつきました。

結果迫力満点のページになりとても良かったと思っています。

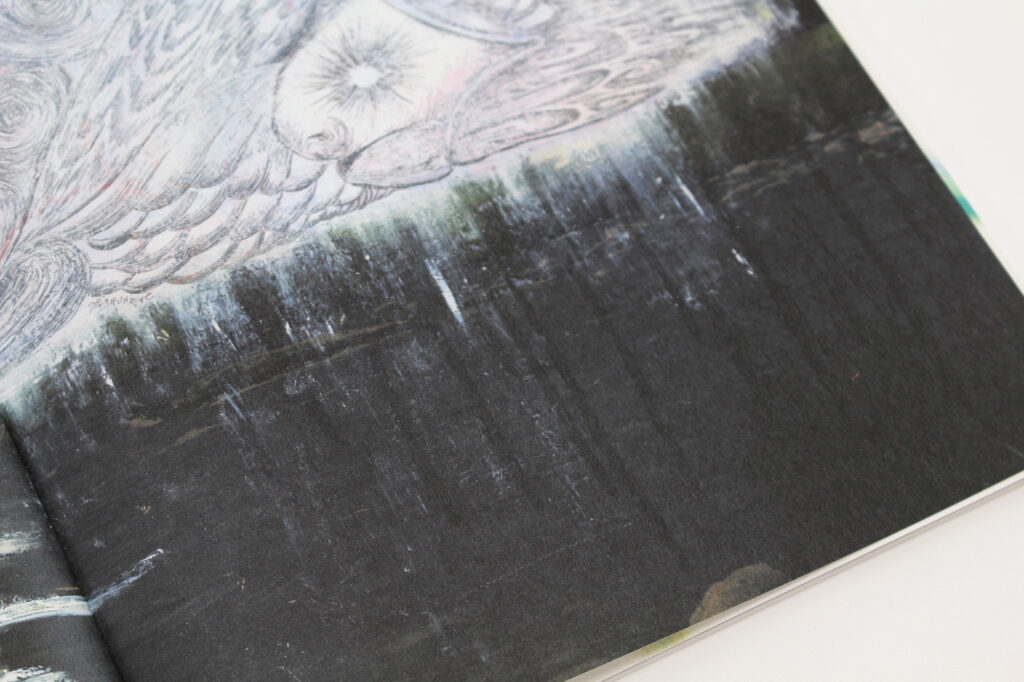

違和感がないのが違和感

——『I vvonder』は後半、どんどん力強く、鮮やかさを増していきます。

ここで使われている用紙は「モンテシオン」。ざらっとした風合いが魅力の柔らかな嵩高紙です。インキの吸収率が高いため、通常の印刷濃度で印刷すると色が薄く見えたり、くすんだりしやすい傾向があります。

西谷内PD:モンテシオンでこれだけインキが乗って調子が出るっていうのは、製版と印刷設計で相当工夫が必要になってきます。普通の印刷だったらまずこんなに色は出ないです。

ただ画像調整で彩度上げればいいのかと言うとそういうわけではなく、彩度って、上げれば上げるほど柔らかな調子が無くなっていくんです。だから調子を損なわずに彩度をどれだけ出せるかが腕の見せ所。

あとはシャドー部をどれだけ起こすかです。シャドー部、いわゆる最暗部は一般的にはインキを盛れば盛るほど調子が潰れていきます。ですのでインキを盛った時に調子が潰れないように画像調整や印刷の設計をする必要があります。この紙だから結構沈むんですよね。

このページもよく見たら、黒いところはしっかりとインキが乗っているけど、調子がちゃんと出てる。

コート紙のように色の再現性の高い紙で深い黒は結構出やすいのですが、逆に嵩高紙とかファンシー系の紙で、シャドー部の黒にしっかりインキを乗せながら調子も出すっていうのはなかなか難しいと思います。

『I vvonder』は全体的に見て、紙は違うけど黒の締り具合は一緒に見えると思うんですよ。

「違和感ないのが違和感」かなって。

普通に印刷しただけでは、紙を5種類も使っていたら「ああ、紙を変えてるんだね。この紙だとこれくらいの色しか出ないよね」と思われるはずです。でも、そう感じさせないように赤やベージュのトーンを統一したり、ファンシー系の紙でもコート紙並みに濃度や彩度を出したりしています。

そうした調整は製版の段階でも行いますし、印刷時にもオペレーターと相談しながら進めています。

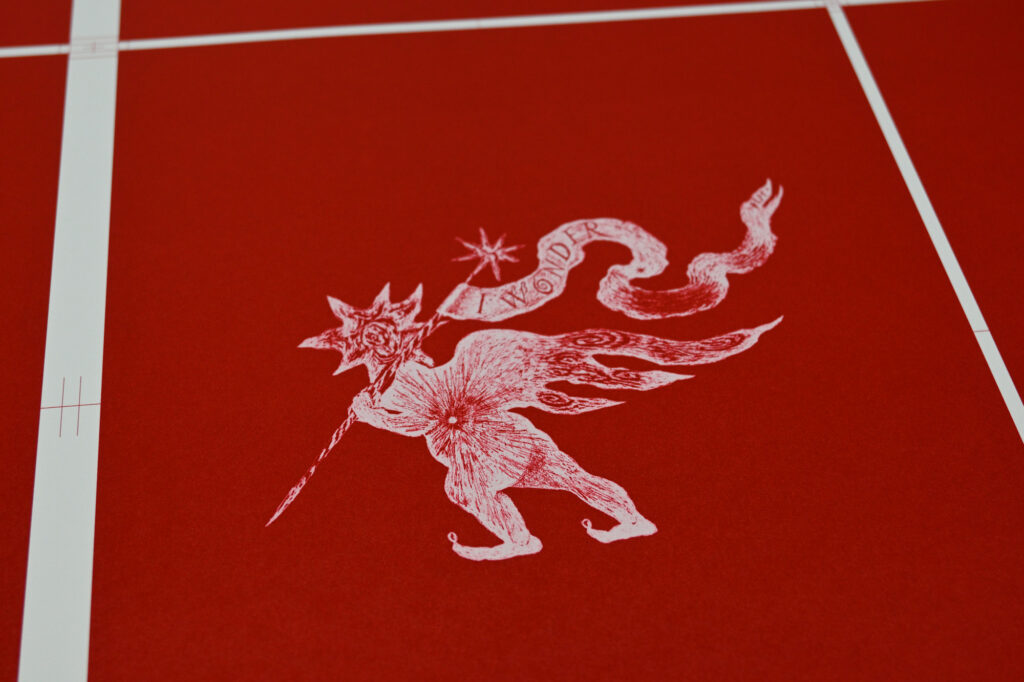

限界突破の「表紙の赤」

西谷内PD:表紙はこの赤色を出すために同版2枚で2度刷りにしています。見本のカラーチップを見た段階で、1版だけじゃこの色を出すのは無理だな、ダブルにしよう、と設計しました。

実際に印刷しながら、印刷オペレーターから「3版にする?」という意見も出ましたが、見当が合わなくて中心の絵柄が滲んで見えてしまうことや印刷・製本でのリスクを懸念し、2版で対応しました。

印刷機の設定も、インキがMAXで出る設定で刷っています。それでもインキと湿し水の関係でどうしても濃度が下がってくることもあるので、オペレーターと瞬時に判断を擦り合わせながら、普段の仕事では絶対に出来ないアナログな対応をしつつ、印刷機の限界を突破しました。

実はかなりタイトな印刷スケジュールだった『I vvonder』。短納期でこれだけのクオリティの本ができたのは、西谷内PDが普段からコミュニケーションを密にしている印刷オペレーターとの連携があったからこそ。まさにチームの力が結集した結果です。

***

本づくりは、決してひとりでは成し得ないものです。

作家の想いをデザイナーがかたちにし、それを印刷・製本の技術で一冊の本へと昇華させる──そのすべての工程に人の手と心が込められています。

ページをめくるたびに、その重みが伝わるような本づくりを、これからも大切にしていきたいと思います。

作家の想いと印刷のこだわりがぎっしり詰まった『I vvonder』。

観る人のこころに眠る好奇心を呼び覚ます一冊です。お手に取っていただけたら幸いです。

お買い求めはこちら→ YAMADA Book Publishing公式オンライン

前の記事 『I vvonder』制作のウラ側 〜色校正編〜